| 江戸のおもしろグッズ【9】つまみかんざし石田毅司氏を訪ねて 若い黒髪に一度は飾りたい、つまみかんざし |

|

| これまでの6回、気がつけば、どれも「使う」視点で書いてきました。で、今度は 角度を変え、「飾る」を考えたいと思います。伝統の工芸を作り続けている職人さん を訪ね、その心意気をうかがいながら、お江戸の美学をさぐります。そして、現代に お江戸をどう生かすか。自分流に遊んだり、ちょっぴり冒険も試みたい。 | |

| 文・絵 三輪映子 | |

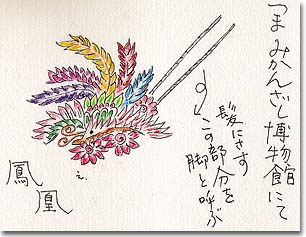

今回の取材では『鳳凰』をデザインした つまみかんざしをスケッチさせて頂いた。 |

TSUMAMI KANZASHI WORK OF ART  つまみかんざし博物館のショウケース には代々受け継がれた手作りの結晶が並ぶ。 拡大画像 |

つまみかんざしで連想するのは、まっさきに舞妓さん。前髪に挿した、華やかな髪飾り。でも舞妓さんて、京都に少人数いるだけでしょ? つまみかんざしの用途は限られているのでは…と思ったら、成人式と七五三があった。振り袖を着るならば髪にも飾りがなければ釣り合いがとれない。つまみかんざしは安価なものでないけれど、成人式の着物が数十万円から百万円もすることを考えると、髪飾りの値段も釣り合いの問題。しかも、こればかりは、黒いつややかな髪がなければ映えない。つまみかんざしのおしゃれは若さの特権として、昔に変わらず、今もその地位を保っている。つまみかんざし職人の石田健次さん、毅司さん親子は、自宅の一部に「つまみかんざし博物館」を作った。

つまみかんざしで連想するのは、まっさきに舞妓さん。前髪に挿した、華やかな髪飾り。でも舞妓さんて、京都に少人数いるだけでしょ? つまみかんざしの用途は限られているのでは…と思ったら、成人式と七五三があった。振り袖を着るならば髪にも飾りがなければ釣り合いがとれない。つまみかんざしは安価なものでないけれど、成人式の着物が数十万円から百万円もすることを考えると、髪飾りの値段も釣り合いの問題。しかも、こればかりは、黒いつややかな髪がなければ映えない。つまみかんざしのおしゃれは若さの特権として、昔に変わらず、今もその地位を保っている。つまみかんざし職人の石田健次さん、毅司さん親子は、自宅の一部に「つまみかんざし博物館」を作った。つまみかんざしは豊国の浮世絵に描かれているくらいで、200年の歴史があることは知れるが、なにせ、材料の大部分は布と紙だから、古いものはほとんど残っていない。実物を見たければ、この博物館を訪ねるにかぎる。 毅司さんが仕事しながら説明してくださった。布はごく薄い羽二重です。染色は自分でします。七五三用は化学染料できらびやかに、大人用には草木染めで落ち着いた色に。布を貼る台紙も自分のところで作る。意匠を考えるところから、最後まで一人で手がけるんです」。そばから健次さんが、「息子の考えるものは、今の世の中を見ているから、やはり新しいねえ」。毅司さんが今作っているのは、「南天」。ピンセットの先で1センチくらいの深紅の布を折りたたみ、米粒ほどに小さくしたものを、球形の台に糊でつけていく。出来上がりの直径1,5センチにも満たない南天の実に、なんと、130片ものつまんだ布が必要という。毅司さんは話す間も手を休めないで、たちまち丸い実を作り上げてしまった。 |

|

前ページ / 次ページ

| 江戸最新情報 | 江戸の商い | 江戸おもしろグッズ | かわら版 | TVZ表紙 |